Ḫattuša

| Ḫattuša | |

|---|---|

| |

| Civiltà | Hatti |

| Utilizzo | Capitale di regno |

| Localizzazione | |

| Stato | |

| Provincia | Çorum |

| Altitudine | 1 100 m s.l.m. |

| Dimensioni | |

| Superficie | 2 684 600 m² |

| Scavi | |

| Data scoperta | 1834 |

| Mappa di localizzazione | |

Coordinate: 40°01′11″N 34°36′55″E / 40.019722°N 34.615278°E40.019722; 34.615278

| Ḫattuša: Capitale degli Ittiti (EN) Hattusha: the Hittite Capital | |

|---|---|

| Tipo | Culturali |

| Criterio | (i)(ii)(iii)(iv) |

| Pericolo | Non in pericolo |

| Riconosciuto dal | 1986 |

| Scheda UNESCO | (EN) Scheda (FR) Scheda |

Ḫattuša[nota 1] (o Ḫatti[1]) fu la capitale dell'impero ittita, oltre che un centro religioso di primo ordine e un importante centro culturale[2]. Oggi è un sito archeologico in Turchia, nei pressi dell'attuale villaggio di Boğazkale, nella provincia di Çorum, all'interno di un'ansa del fiume Kızılırmak (Marashantiya nelle fonti ittite e Halys in quelle greche) nell'Anatolia centrale, a circa 145 km a nord-est di Ankara, a una quota media di 1 100 metri sul livello del mare. Il sito è stato inserito tra i Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO nel 1986[3].

La parte più estesa del sito è costituita dalla Città Bassa che si estende a sud per circa 1 km²[4], ed è cinta da mura con porte decorate con rilievi raffiguranti guerrieri, leoni e sfingi[2]. All'esterno delle mura si trova la necropoli, contenente vari sepolcri. Le stime attuali indicano una popolazione tra i 20 000 e i 40 000 abitanti nel periodo d'oro. Le case comuni erano costruite in legno e mattoni di fango, e per questo motivo non restano altre testimonianze che le mura in pietra dei templi e dei palazzi.

Con più di 30 000 tavolette cuneiformi riportate alla luce ininterrottamente dall'inizio degli scavi, Ḫattuša rappresenta il sito dal quale provengono la maggior parte delle nostre conoscenze sulla civiltà ittita oltre che notevoli testimonianze, grazie all'importanza del regno, sulla situazione di tutto il Medio Oriente. Una tavoletta riporta i dettagli del trattato di pace fra Ittiti ed Egizi, ai tempi del faraone Ramesse II, dopo la battaglia di Qadeš attorno al 1283 a.C. Una copia è esposta presso le Nazioni Unite a New York come esempio di uno dei primi trattati di pace internazionali.

La città venne distrutta intorno al 1200 a.C., alla caduta dell'impero ittita, durante quel periodo storico definito come il collasso dell'età del bronzo. Anche dopo la caduta del regno ittita il sito fu regolarmente occupato nel corso dei secoli successivi, fino all'attuale villaggio turco, senza però mai più avvicinarsi allo splendore della antica città.

Indice

1 Territorio

2 Archeologia

2.1 Il sito archeologico

2.2 La scoperta di Ḫattuša

2.2.1 I primi esploratori

2.2.2 Un secolo di scavi tedeschi

2.2.3 La pubblicazione delle scoperte

3 Storia

3.1 I primi millenni (dal VI al III millennio)

3.2 Hattush, capitale di Hatti (ca. 2000 - 1740 a.C.)

3.3 Alti e bassi durante l'Antico e Medio Regno (ca. 1750-1350 a.C.)

3.4 Dall'apogeo alla caduta del nuovo impero (1350 - 1200 a.C.)

3.5 La fine della capitale e del regno ittita

3.6 L'età del ferro (1200 - 330 a.C.)

3.7 Dal periodo ellenistico all'impero bizantino (330 a.C. - 1071 d.C.)

3.8 Un villaggio turco

4 Organizzazione, struttura e funzionamento della capitale ittita

4.1 Una città da rendere sicura

4.1.1 Le fortificazioni

4.1.2 Le porte e le postierle

4.1.3 L'organizzazione della sicurezza: il ruolo dell'hazannu

4.1.4 L'approvvigionamento

4.1.4.1 Büyükkaya (la Grande Roccia) e la conservazione del grano

4.2 Il centro politico del regno

4.2.1 La cittadella di Büyükkale

4.2.2 La corte ittita e l'amministrazione centrale del regno

4.3 Un centro religioso del regno ittita

4.3.1 Il Grande Tempio (Tempio 1)

4.3.2 I luoghi di culto della Città Alta

4.3.3 Yazılıkaya

4.3.4 La vita religiosa in Ḫattuša

5 Alcuni particolari oggetti ritrovati nel sito di Ḫattuša

5.1 La spada micenea

5.2 La vasca da bagno

5.3 La tavoletta di bronzo

6 Note

7 Bibliografia

8 Voci correlate

9 Altri progetti

10 Collegamenti esterni

Territorio |

Il territorio che circonda la città includeva ricchi campi agricoli, colline per la pastorizia e boschi. Si possono ancora osservare piccoli boschi all'esterno della città, residuo delle foreste dell'antichità, e questo significa che gli abitanti avevano a disposizione molto legname per la costruzione degli edifici[5]. I campi fornivano frumento, orzo e lenticchie mentre i boschi permettevano la caccia a vari tipi di cervi, ma probabilmente la cacciagione non costituiva una fonte alimentare primaria ma solo un'integrazione. La carne consumata proveniva principalmente dagli animali domestici[6][7][8][9]. C'erano molti altri insediamenti nelle vicinanze, come ad esempio il santuario di roccia di Yazılıkaya e la città di Alaca Höyük (il centro religioso ittita corrispondente alla città di Arinna). Dal momento che i fiumi non erano navigabili, tutti i trasporti da e verso Ḫattuša erano effettuati via terra[10].

Archeologia |

Il sito archeologico |

Mappa del sito: 1) le mura di cinta a ovest della Città bassa 2) il grande tempio della Città bassa 3) la cosiddetta casa sulla discesa (edificio amministrativo ricostruito) 4) Büyükkale 5) le mura interne 6) Sarikale 7) la porta dei leoni 8) la porta delle sfingi 9) il bastione di Yerkapi 10) la zona dei templi della Città alta 11) la porta del re 12) Nisantepe 13) la camera 2 14) Büyükkaya

Il sito si trova presso la cittadina di Boğazkale nel nord dell'Anatolia centrale, 150 km a est di Ankara. Si tratta di una regione montuosa caratterizzata da un clima relativamente rigido e oggi molto secco, anche se probabilmente era più umido durante il periodo ittita[nota 2]. Gli inverni sono lunghi e freddi, le estati brevi e calde. Oggi c'è poca vegetazione intorno al sito, l'ambiente è roccioso e la vegetazione tipica della steppa[5]. Gli altopiani circostanti sono fertili e, se ben coltivati, sono in grado di sostentare anche una popolazione numerosa, come però non accadeva nei tempi antichi per mancanza di moderni attrezzi agricoli e di una forza lavoro adeguata. Le aree a nord di Boğazkale sono via via più umide mano a mano che ci si avvicina al Mar Nero e la copertura forestale è più densa.

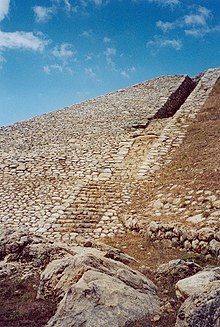

Bastioni di Yerkapi a sud

Boğazköy/Boğazkale è una vasta area di oltre 160 ettari, divisa in più parti. Ci sono due grandi promontori rocciosi, Büyükkale ("Grande Fortezza") nella parte centro-orientale e Büyükkaya ("Grande Roccia"), 500 metri più a nord. A ovest di Buyukkale sorge la Città Bassa, il sito ove si sviluppò il primo agglomerato di Ḫattuša, su una superficie relativamente piatta. A sud di Buyukkale sorge invece la Città Alta, la parte di più recente costruzione della capitale[11]. Ci sono poi tre piccoli promontori rocciosi: Yenicekale, Nişantepe e Sarıkale[11]. Quello più a sud è Yerkapı, una collina artificiale elevata durante l'ultimo secolo della capitale ittita per sviluppare i bastioni[11]; il sito è ben fornito di acqua, in quanto vi sono ben sette sorgenti naturali[5]. Diverse creste e promontori rocciosi furono utilizzati come utili punti di aggancio e rinforzo del sistema di difesa murario, mentre precipizi inaccessibili proteggono il sito dai lati nord ed est; questo presentava quindi notevoli vantaggi per la sicurezza dei suoi abitanti[11].

Su una scala più piccola, Boğazkale si trova all'interno di una grande ansa tracciata dal corso del fiume Kizilirmak nel punto d'incontro di due valli percorse da due suoi affluenti[11]. Nei tempi antichi, nei pressi del sito passavano importanti vie commerciali, tra cui una che collegava la Cappadocia centrale alle rive del Mar Nero in direzione sud-nord e altre che si sviluppavano in direzione est-ovest[12]. La città di Ḫattuša, tuttavia, è sempre rimasta eccentrica rispetto all'antica civiltà ittita, che si sviluppò più a sud, e anche in relazione al territorio dell'impero, che si estendeva soprattutto a sud-est e successivamente a sud-ovest; essa inoltre fu sempre esposta agli attacchi delle popolazioni che abitavano le montagne più a nord e che non furono mai assoggettate dagli Ittiti: i Kaska[5].

Gli scavi archeologici hanno evidenziato almeno cinque livelli, corrispondenti a diverse epoche del sito. Il V strato (il più antico) risale a un insediamento antecedente il 2000 a.C., il IV strato corrisponde ai primi tempi dell'epoca ittita, lo strato IIIa corrisponde alla prima ristrutturazione della capitale ed è nascosto dallo strato IIIb che corrisponde al tardo nuovo impero[13]. Questo strato è separato da segni di un vasto incendio dallo strato II, che corrisponde all'epoca frigia, e infine lo strato I corrisponde alla città ellenistica[14][15].

La scoperta di Ḫattuša |

I primi esploratori |

Il sito di Boğazköy fu riscoperto nel 1834 dall'architetto francese Charles Félix Marie Texier, esperto esploratore di rovine classiche che si era recato anche a Yazılıkaya[16]: Texier identificò l'antica città con Tavio (o Tavion), capitale dei Galati citata da vari autori classici come Erodoto e Strabone, per la cui ricerca si era appositamente recato in Anatolia[17]. Nel 1848 pubblicò un resoconto del suo lavoro con disegni e dettagliate descrizioni delle sue scoperte, che fu una guida per gli esploratori successivi. Due anni più tardi, un inglese, William John Hamilton, visitò a sua volta Boğazköy e, anche lui, confermò l'identificazione con la città di Tavio[17]. Nel 1861, un altro archeologo francese Georges Perrot, eseguì nuove indagini sul luogo con un gruppo di archeologi e mise in dubbio le ipotesi di Texier, preferendo identificare in quelle rovine la città di Pteria, citata da Erodoto durante il conflitto tra Creso di Lidia e Ciro II di Persia[17].

Fino a quell'epoca, gli Ittiti erano sconosciuti a tutti, dal momento che solo la Bibbia ne citava brevemente il nome in alcuni passi del libro della Genesi 23:3 e del libro dei Numeri 13:29. Quando però furono scoperte le Lettere di Amarna nel 1887, diventò chiaro che doveva essere esistito uno sconosciuto ma importante regno nell'Anatolia del secondo millennio a.C. anche perché tra queste tavolette d'argilla furono rinvenuti i primi testi in lingua ittita. Dal 1880 i tedeschi ebbero il ruolo più importante nella ricerca archeologica in Anatolia: Karl Humman, ingegnere ferroviario, realizzò un primo rilievo topografico del sito Boğazköy e alcuni scavi esplorativi a Yazilikaya nel 1882[17]. Nel 1894, il francese Ernest Chantre diresse i primi scavi a Yazilikaya e Boğazköy (Buyukkale e Grande Tempio), dove scoprì le prime tavolette degli archivi reali che poterono essere confrontate con quelle scoperte a Tell el-Amarna[17].

Un secolo di scavi tedeschi |

Bedrich Hrozný, lo studioso che decifrò la lingua ittita, nel 1915

A partire dal 1906, la Deutsche Orientgesellschaft (Società Tedesca dell'Oriente) assunse il controllo degli scavi a Ḫattuša, e nello stesso anno l'archeologo tedesco Hugo Winckler e l'archeologo turco Theodore Makridi Bey si recarono sul sito per i primi scavi in grande stile[17][18]. Winckler era già un famoso assiriologo e ricercava tra le rovine di Boğazköy quelle della capitale ittita: egli condusse campagne di scavo nel 1906, 1907 e dal 1911 al 1913, anno della sua morte, le quali confermarono la sua intuizione[17]. L'esplorazione degli edifici fu lasciata in secondo piano, dal momento che una delle scoperte più importanti, che sancì il successo delle spedizioni, fu rappresentata dal ritrovamento degli archivi reali di tavolette d'argilla scritti in caratteri cuneiformi, contenenti la corrispondenza ufficiale, i contratti, i codici di leggi, procedure e riti religiosi, profezie degli oracoli e letteratura del Vicino Oriente[17]. Purtroppo gli scavi non furono condotti con metodiche rigorose e precise (non vennero registrati i luoghi dei ritrovamenti e molte tavolette furono danneggiate) e questo rese difficile agli archeologi successivi ricostruire il sistema di archiviazione e di conservazione dei documenti da parte degli scribi ittiti[19]. Comunque è grazie alle tavolette ritrovate da Winckler che l'assiriologo ceco Bedřich Hrozný, tra il 1914 e il 1917, riuscì a decifrare e tradurre la lingua ittita che risultò essere una lingua indoeuropea[20][21][22].

Gli scavi a Boğazköy, interrotti dalla prima guerra mondiale e poi dalla grande depressione, ripresero nel 1931, sotto la direzione di Kurt Bittel[17] e s'interruppero nuovamente nel 1939 a causa dello scoppio della seconda guerra mondiale[23]. Da quel vennero affidati all'Istituto Archeologico Tedesco (DAI, Deutsches Archäologisches Institut) e Bittel ritornò a dirigerli nel 1952, prima di consegnare gradualmente la direzione a uno dei suoi studenti, Peter Neve[17], che ne prese la gestione effettiva nel 1978. Le prime campagne furono dedicate a portare alla luce i principali edifici della capitale: la cittadella Buyukkale, il Grande Tempio e le sue dipendenze, le mura e le porte della città, con i più grandi templi di quest'ultima. Molte altre tavolette furono ritrovate, in particolare durante gli scavi del 1930. Il sito di Yazılıkaya fu ugualmente oggetto degli scavi, allo scopo di spiegare la sua esatta funzione nel culto ittita.

Peter Neve diresse gli scavi presso il sito fino al 1994[24] concentrandoli nella zona della Città Alta, dove furono messi alla luce un gruppo di una trentina di templi e altri monumenti, in particolare intorno a Nişantepe[17]. Le misure di protezione del sito e la sua organizzazione per il turismo furono attivate in quegli anni, e il sito fu classificato come Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO nel 1986[3].

Il tratto di muro ricostruito a Ḫattuša

Nel 1994 la direzione degli scavi passò a Jürgen Seeher[17], che proseguì la ricerca avviata da Neve sulla collina Büyükkaya ma si dedicò anche a scavare nella parte occidentale della Città Alta. Un originale programma di ricostruzione di un tratto del muro situato nei pressi del Grande Tempio fu attuato tra il 2003 e il 2005[25]. Dal 2006, gli scavi continuano sotto la direzione di Andreas Schachner[17].

La pubblicazione delle scoperte |

Diverse collane e riviste tedesche pubblicarono la maggior parte delle scoperte fatte a Boğazköy, dai primi scavi di Winckler e dei suoi collaboratori fino ai giorni nostri. Le tavolette ritrovate fino al 1939, prima della seconda guerra mondiale, furono portate in un primo tempo in Germania per poi essere restituite alla Turchia dopo il 1945 e depositate nei musei di Istanbul e Ankara; in questi musei sono conservate anche le tavolette ritrovate successivamente e classificate in varie serie[nota 3]:

- la serie Keilschrifttexte aus Boğazköy (KBO), pubblicata a Lipsia e Berlino, contenente la maggior parte delle tavolette ritrovate a Boğazköy sin dai primi scavi. In origine comprendeva le tavolette inviate in Germania, ma fu poi utilizzata anche per la pubblicazione delle tavolette restituite alla Turchia o scoperte dopo il 1952[26];

- la serie Keilschrifturkunden aus Boghazkoi (KUB), pubblicata nel 1921 a Berlino, comprendente le tavolette inviate al museo di Pergamo e in seguito restituite alla Turchia[27];

- la serie Istanbul Arkeoloji Müzelerinde bulunan Boğazköy Tabletleri (IBOT), servita per pubblicare le tavolette restituite alla Turchia a Istanbul e Ankara[28];

- la serie Studien zur Boğazköy-Texten (StBoT), pubblicata a Wiesbaden, che include studi su tavolette trovate a Boğazköy, tra cui trascrizioni e traduzioni raramente incluse nelle altre edizioni delle tavolette.[29];

- dal 1978, i rapporti degli scavi sono pubblicati ogni anno dalla rivista dell'Istituto Archeologico Germanico, Archäologischer Anzeiger, e dalla rivista turca Kazi Sonuçlan Toplantisi;

- le serie Boğazköy-Ḫattuša. Ergebnisse der Ausgrabungen[30], e Boğazköy-Berichte[31] dell'Istituto archeologico tedesco contengono studi recenti sull'archeologia e l'arte di Ḫattuša.

Storia |

I primi millenni (dal VI al III millennio) |

Le prime fasi di occupazione del sito di Boğazkale risalgono al VI millennio a.C. (calcolitico), e già da allora l'altopiano di Büyükkaya risulta il luogo privilegiato di insediamento[5]. Un altro sito coevo a questo è stato ritrovato nelle vicinanze, a Yarikkayai[5]. Per tutti i primi tre secoli di occupazione del sito, tuttavia, si sono rinvenute solo scarse tracce di insediamenti umani, perché le popolazioni autoctone erano costituite da cacciatori-raccoglitori seminomadi, che praticavano un'agricoltura molto primitiva e si spostavano una volta esaurite le risorse del territorio[32]. Il sito cominciò il suo sviluppo solo alla fine del terzo millennio, durante l'età del bronzo antico[5]. L'agglomerato principale della regione in questo periodo storico era Alaca Höyük, a 25 km da Boğazkale[5]; i punti principali di insediamento si trovano, anche in questo periodo, a Buyukkale, dove si è ritrovata una prima fortificazione, ma anche a Büyükkaya[33]. Le tracce degli edifici di questo periodo sono scarse e coperte da quelle dei periodi successivi[5]. Gli abitanti erano probabilmente quelli che saranno denominati Hatti[5] nei testi del millennio seguente, un popolo che parlava una lingua isolata e che sembra correlato a gruppi etnici dell'attuale Caucaso.

Hattush, capitale di Hatti (ca. 2000 - 1740 a.C.) |

Dunque Boğazkale, prima di essere un sito ittita, fu una città del popolo Hatti[5], a cui deve il suo nome. La città infatti è citata, nei testi storici antichi, fin dagli inizi del secondo millennio con il nome di Hattush, soprattutto nella vasta documentazione dei mercanti assiri che commerciavano in Anatolia[5]. La maggior parte di tali documenti sono stati trovati nel sito archeologico di Kültepe[5], in Cappadocia, l'antica città di Kanesh/Nesha, centro della civiltà ittita e principale punto di controllo dei commerci assiro-anatolici, 160 km a sud est di Boğazkale[34]. È con l'arrivo di questi mercanti che la scrittura viene introdotta a Boğazkale, come altrove in Anatolia[5]. In questa regione i mercanti assiri acquistavano essenzialmente metalli (rame, argento, oro), scambiandoli con lo stagno e i tessuti che importavano dall'Assiria (vedi anche la pagina dedicata a Kanesh). Sono stati trovati vari insediamenti di questi commercianti assiri, denominati Karum (letteralmente "porto"), presso le principali città anatoliche: quello di Ḫattuša sorgeva presso la Città Bassa, al V e IV livello, corrispondenti rispettivamente al XIX secolo e all'inizio del XVIII secolo. Il Karum di Ḫattuša veniva indicato, nella corrispondenza commerciale, con il simbolo sumero per l'argento, probabilmente a indicare il tipo di merce che qui principalmente si poteva acquistare[35]. È a quest'ultimo livello che risalgono le tavolette assire trovate in loco[36]: diciotto di queste documentano le attività del mercante Daya che, stabilitosi a Hattush, vendeva i tessuti d'Assiria inviati da sua moglie rimasta in patria[36][37]. La città di Hattush costituiva un nodo importante nella rete commerciale degli Assiri in Anatolia, dato che si trovava sulla strada che conduceva da Kanesh a Zalpa sul Mar Nero, attraverso Ankuwa (probabilmente l'odierna Alishar), un'altra città importante della regione. I testi commerciali ritrovati a Ḫattuša sono contemporanei a quelli ritrovati al livello Ib di Kanesh, che corrisponde agli ultimi anni del periodo in cui operarono i mercanti assiri[12][38].

Hattush era la capitale di un regno relativamente grande, che apparentemente era il centro politico di Hatti e dominava il bacino del Kızılırmak. Il palazzo reale era situato sulla collina di Büyükkaya, circondato dal principale nucleo della città. I re Hatti di Hattush dovettero affrontare l'espansione dei re "ittiti" (che ancora non erano uniti in un solo regno) provenienti da sud, e durante la prima metà del XVIII secolo il re Anitta di Kuššara fondò il primo grande regno anatolico precursore del futuro regno ittita[39]. Sulla base di un testo ittita risalente al XVI secolo che riferisce i fatti di quel tempo, il Proclama di Anitta, questo re ittita sconfisse il re di Hattush (forse Piyushti o un suo successore), distrusse la città e maledisse il suolo della stessa affinché non fosse più ricostruita se non con il rischio di incorrere nelle ire del Dio della Tempesta[40]:

.mw-parser-output .citazione-table{margin-bottom:.5em;font-size:95%}.mw-parser-output .citazione-table td{padding:0 1.2em 0 2.4em}.mw-parser-output .citazione-lang{vertical-align:top}.mw-parser-output .citazione-lang td{width:50%}.mw-parser-output .citazione-lang td:first-child{padding:0 0 0 2.4em}.mw-parser-output .citazione-lang td:nth-child(2){padding:0 1.2em}

| (HIT) «sa-an is-pa-an-di na-ak-ki-it da-a-ah-hu-un / pe-e-di-is-si-ma ZÀ.AH-LI-an a-ne-e-nu-un / ku-is am-me-el a-ap-pa-an LUGAL-us ki-i-sa-ri nu URUHa-at-tu-sa-an a-ap-pa a-sa-a-si na-an ne-pi-sa-as DISHKUR-as ha-az-zi-e-et-tu» | (IT) «Di notte presi la città con la forza; al suo posto ho seminato erbacce. Se un re dopo di me tentasse di ricolonizzare Hattush, possa il dio della tempesta colpirlo.» |

Reperti archeologici che testimoniano un vasto incendio della città, risalenti al XVIII secolo a.C., corrispondenti, negli scavi, alla fine del livello IVd, 8a sul pendio, e la fine del livello 4 nella Città Bassa (quindi non solo della zona mercato, il Karum, ma di tutta la città), confermano la distruzione della città in quegli anni[41].

Da quel momento, gli Hatti passarono sotto il dominio del popolo indo-europeo che conosciamo con il nome di Ittiti[42].

Alti e bassi durante l'Antico e Medio Regno (ca. 1750-1350 a.C.) |

Vasi da cerimonia in terracotta Rhyton raffiguranti dei tori, ritrovati a Ḫattuša, risalenti all'antico impero ittita

Durante la prima metà del XVIII secolo il re Anitta di Kuššara fondò il primo grande regno anatolico, precursore del futuro impero ittita[43]; la capitale venne posta a Kanes, ma il regno fondato da Anitta avrà vita breve e dopo la sua morte la capitale fu riportata a Kuššara. Circa un secolo dopo, fu un altro re di Kussara, Labarna II, a riuscire finalmente a costituire un regno più stabile ed esteso a gran parte dell'Anatolia, spingendo i suoi attacchi fino alla Siria del nord[44]. Questi ebbe poco riguardo per la maledizione pronunciata da Anitta contro il suolo di Hattush, e spostò qui la sua capitale, ricostruendo la città e chiamandola Ḫattuša; lo stesso re Labarna II cambierà il suo nome in Hattušili I (cioè: "di Ḫattuša") per sottolineare l'importanza dell'evento[44][45]. Dei particolari di questo programma di ricostruzione non si hanno notizie, dal momento che non vi sono fonti scritte che lo riguardano e che i monumenti del periodo non possono essere riportati alla luce perché distrutti o coperti dalle costruzioni dei secoli successivi. La città si estendeva sopra Buyukkale, che rimase il luogo del palazzo reale, sulla Città Bassa, ma anche su parti della Città Alta ove sono state recentemente portate alla luce costruzioni di quell'epoca[46]; la città dunque mantenne la struttura urbanistica dei tempi del regno Hatti[45]. Il nipote, figlio adottivo e successore di Hattusili, Muršili I, rese il regno ancora più esteso e potente, arrivando a saccheggiare le capitali di due dei regni più potenti della mezzaluna fertile, Aleppo[47] e Babilonia[48][49], all'inizio del XVI secolo. Il successivo re Hantili I fece costruire o ricostruire la cinta muraria, la cui precisa collocazione è però discussa: c'è generale accordo che comprendesse la parte che proteggeva la Città Bassa e la zona dei palazzi (inclusa nelle mura successive), ma probabilmente comprendeva anche parte delle mura a difesa della Città Alta[50]. La costruzione di questo primo tratto di mura sarà eseguita secondo criteri nuovi, diversi da quelli precedenti e da quelli dei popoli vicini[51]. Non si sa molto di Ḫattuša negli anni successivi, tranne gli echi delle lotte e delle usurpazioni che scossero la corte ittita e indebolirono il regno, compresi quelli che precedettero la presa del potere da parte di Telepinu, ultimo re dell'antico impero che tenterà una riforma politica.

Ḫattuša e i principali regni de l'Anatolia ittita

Con il potere centrale indebolito a causa delle dispute dinastiche, il pericolo maggiore per il regno proveniva dalle incursioni delle popolazioni Kaska (o Gasga, Gasgas nella illustrazione a fianco)[52][53] che vivevano nelle montagne del nord dell'Anatolia e che non furono mai conquistate dagli Ittiti, a causare la distruzione e il sacco della città in almeno due occasioni durante la storia dell'impero ittita, costringendo i re a spostarsi in un'altra città. Ḫattuša era infatti relativamente protetta verso sud ma più facilmente raggiungibile da nord risalendo il corso del fiume Kızılırmak[54]. Verso il 1400 a.C., durante il regno di Tudhaliya III e in seguito al sacco della città, il potere centrale risultò notevolmente indebolito e prossimo al collasso[55], potenti regni vassalli (come Arzawa) si ribellarono e il re fu costretto a spostare la capitale più a est nella città di Samuha, più facile da difendere e da dove poter riorganizzare l'esercito[56].

Dall'apogeo alla caduta del nuovo impero (1350 - 1200 a.C.) |

Bassorilievo raffigurante dodici dèi ittiti dell'oltretomba, vicinanze di Yazılıkaya, santuario di Ḫattuša

Il regno ittita fu salvato dal disastro dal re Šuppiluliuma I, i cui successi militari riposizionarono il regno tra le grandi potenze del Medio Oriente. Non si sa con certezza se è a lui (o sempre a suo padre Tudhaliya III) che si deve il ripristino di Ḫattuša come capitale del regno; certo è però che Šuppiluliuma I non ebbe il tempo di avviare i lavori di ricostruzione della città e delle sue mura per via delle numerose campagne militari in cui fu impegnato, dovendo recarsi ripetutamente a contrastare le incursioni dei Kaska lungo il confine settentrionale. La fine del suo regno fu segnata da una terribile pestilenza che devastò tutto l'impero e la sua capitale, provocando anche la morte dello stesso re[57]; questi eventi drammatici sono noti dai testi delle preghiere di Muršili II, figlio e successore di Šuppiluliuma I, invocante la guarigione per il padre[58].

Il nuovo re non ebbe tuttavia maggiori possibilità del suo predecessore di intraprendere lavori di ricostruzione e ripristino.

Bassorilievo a Yazılıkaya con l'immagine dell'imperatore Tudhaliya IV

Durante il regno del sovrano successivo, Muwatalli II, la capitale fu trasferita in una nuova città, Tarhuntassa: per lungo tempo non si è avuto notizia certa sulla sua esatta collocazione, benche dai testi a noi pervenuti fosse chiaro che si dovesse trovare nell'area centro meridionale della penisola anatolica, finché nel 2007 alcuni ricercatori turchi hanno annunciato di averla identificata nel già noto sito di Hatip, nei pressi della città di Konya in Cilicia[59].

Questo spostamento fu probabilmente motivato da ragioni religiose: il nuovo re era devoto al dio della pioggia Pihaššašši e quindi avrebbe preferito la città dove sorgeva il santuario del suo dio personale, appunto Tarhuntassa, abitato oltretutto situato in una regione meno vulnerabile agli attacchi nemici rispetto a Ḫattuša; secondo alcuni autori tra cui Bryce la ragione dello spostamento della capitale sarebbe da ricercarsi nella consapevolezza del sovrano dello scontro imminente con gli egizi in area siriana e della conseguente necessità di una sede più prossima al teatro delle operazioni militari. Comunque sia, l'amministrazione di Ḫattuša fu affidata al capo degli scribi Mittannamuwa, che assunse il titolo di Grande Scriba (GAL DUB.SAR), sotto il controllo del fratello del re, Hattusili (futuro Hattušili III), che ebbe anche il compito di dirigere le operazioni militari verso i confini settentrionali del regno[60]. Il fatto che Muwatalli II abbia corso il rischio di affidare compiti così importanti e il comando di forze così ingenti al suo ambizioso fratello per difendere la città di Ḫattuša, dimostra l'importanza che conservava questa città nel regno ittita, anche solo come centro religioso[61]. La città infatti aveva nel corso degli anni gradualmente assunto un assetto diverso, che rifletteva il concetto di regalità e di divinità della cultura ittita, e questo sia per la precisa distribuzione urbanistica dei templi e dei palazzi nelle città Alta e Bassa (che rivela una precisa pianificazione architettonica), sia per il gran numero di templi (gli ittiti definivano se stessi anche come "il popolo dei mille dei"[62]), che per la loro struttura (erano dedicati a due divinità e dotati di una finestra nella camera sacra, cosa che li distingueva dai templi di altre civiltà vicine), oltre che nella disposizione delle mura interne alla città e nella disposizione e struttura dei palazzi (dotati di cortile interno ed esterno)[63].

Il Grande Tempio della Città Bassa

Alla morte di Muwatalli II divenne re suo figlio Urhi-Teshub/Muršili III che riportò la capitale dell'impero a Ḫattuša[64], ma fu ben presto spodestato dallo zio Hattušili III. È a lui e a suo figlio Tudhaliya IV, con la partecipazione della regina Puduhepa, che si deve l'avvio delle grandi opere in Ḫattuša: la Cittadella di Buyukkale e il Grande Tempio della Città Bassa vennero ripristinati e ampliati, le mura esistenti furono riparate e ne vennero costruite di nuove che ampliarono in modo significativo l'area della città verso sud, inglobando quello spazio che comprende l'area chiamata dagli archeologi Città Alta, se questa non risale a un periodo più antico[50]. Questo settore divenne in ogni caso un importante complesso religioso con la costruzione di ulteriori templi (se ne contano ben trenta). Anche il santuario a cielo aperto di Yazilikaya venne sostanzialmente rimaneggiato in quel periodo e divenne il simbolo dell'introduzione degli dèi hurriti (prima Teshub, poi Hebat e il loro figlio Sharruma) nel cuore del paese di Hatti. Il tempio contiene raffigurazioni di due processioni divine, una femminile e una maschile, con numerose immagini di dèi; i due cortei convergono verso un pannello centrale raffigurante le divinità Teshub e Hebat[65][66]. Questo periodo rappresenta il culmine dello splendore di Ḫattuša, che divenne una capitale ricoperta da monumenti[67].

La fine della capitale e del regno ittita |

Durante i regni di Hattusili III e Tudhaliya IV furono dunque intrapresi e completati grandi lavori di ristrutturazione e di abbellimento di Ḫattuša. Tutta questa energia profusa nell'edilizia imperiale e sacra non era però indice di una prosperità dell'impero che era anzi in crisi: Tudhaliya si trovò costantemente impegnato a guerreggiare contro regni limitrofi (subì anche una pesante sconfitta per opera degli Assiri) e a fronteggiare la ribellione di importanti regni vassalli[68]; anche la situazione politica interna era grave, con il costante rischio di insurrezioni e tentativi di usurpazione del trono, come lo stesso Tudhaliya scrisse in una preoccupata missiva alla moglie[68]. Suo cugino Kurunta, fratello del detronizzato Muršili III, reclamava i diritti al trono della sua famiglia e controllava una parte del regno; la situazione politica interna era frammentata e fragile anche a causa della lunga serie di usurpazioni, sempre nell'ambito della stessa famiglia reale (caratteristica della storia reale ittita), che aveva riempito il regno di legittimi pretendenti al trono, figli o nipoti di re spodestati[68]. Un terzo problema che affliggeva il regno ittita, dipendente in parte dai precedenti, era il costante rischio di carestia: la continua sottrazione di forza lavoro dai campi per il reclutamento di soldati aveva ridotto notevolmente la produzione di cereali e il regno dipendeva sempre di più dalle importazioni dalla Siria e dall'Egitto[68]. Questo comportava anche la necessità di mantenere sicure le vie percorse da questi rifornimenti, da qui il motivo delle operazioni navali condotte sia durante il regno di Tudhalia IV sia in quello di Šuppiluliuma II culminate con l'invasione del regno di Alashiya nell'isola di Cipro, base da cui partivano incursioni di pirati[69].

Uno dei misteri che avvolgono la storia di Ḫattuša riguarda il fatto che la città raggiunse l'apice del suo splendore nel periodo di massima crisi dell'impero, poco prima del suo definitivo tracollo[68]. In mancanza di risposte sicure, si possono ipotizzare due motivi per l'impegno di tante risorse nella sua ristrutturazione: da un punto di vista interno, Hattušili e Tudhaliya, due usurpatori avendo sottratto il regno ai legittimi discendenti di Šuppiluliuma I, volevano farsi accettare dai maggiorenti del paese come i restauratori delle antiche tradizioni, coloro che avevano riportato la capitale del regno a Ḫattuša, rendendola più bella e sfarzosa[68]; la seconda ragione era probabilmente legata alla necessità di mostrare agli alleati (dai cui rifornimenti il regno era sempre più dipendente) uno splendore e una forza che in realtà non c'erano[68].

Šuppiluliuma II, figlio e successore di Tudhaliya IV completò i lavori di costruzione dei suoi predecessori, e lasciò molte iscrizioni nella capitale[70]. Ma fu nel periodo del suo regno che lo splendore di cui era stata ornata Ḫattuša dimostrò tutta la sua fragilità: in pochi anni, all'inizio del XII secolo a.C. caratterizzato delle invasione dei cosiddetti popoli del Mare, il regno ittita si sgretolò in un contesto internazionale caotico ancora mal compreso dagli storici, in cui vari potenti regni del Vicino Oriente antico scomparvero o vennero ridimensionati (vedi anche storia dell'antico Egitto), periodo definito come collasso dell'età del bronzo. La maggior parte dei regni vassalli degli Ittiti in Anatolia e Siria scomparvero assieme al potere centrale[70].

Recenti scoperte hanno modificato l'idea che si aveva del destino di Ḫattuša durante gli ultimi anni del regno ittita. Tracce di distruzione nella struttura dei principali monumenti nei livelli archeologici corrispondenti ai primi anni del XII secolo a.C. dimostrano che la città fu presa e saccheggiata. Si pensava che questo evento avesse segnato la caduta del regno ittita[70], ma in realtà ricerche successive confermarono che Ḫattuša venne abbandonata prima della fine del regno ittita: la corte reale si era probabilmente trasferita di nuovo in un'altra capitale di cui cui non si conosce la localizzazione per mancanza di fonti, questa volta senza ritornare più a Ḫattuša. Si è infatti scoperto che alcuni templi della città furono svuotati delle loro suppellettili e della loro mobilia più preziosa prima della furia finale[70], come probabilmente il resto della città. Non è chiara invece l'identità degli invasori: la soluzione più semplice indica ancora i Kaska o, tra i nuovi arrivati, i Frigi, che saranno i nuovi dominatori di parte dell'antica terra di Hatti nei secoli successivi. L'impero ittita alla fine scomparve, ma non è ancora chiaro in che modo e in quali circostanze[70][71][72][73].

L'età del ferro (1200 - 330 a.C.) |

Statua della dea Cibele ritrovata a Boğazkale, periodo frigio, VI secolo a.C.

Subito dopo la partenza degli Ittiti da Ḫattuša e la fine del loro regno, una piccola parte del sito fu occupata da una nuova popolazione appena arrivata nella regione, che si insediò sulla collina Büyükkaya (molto probabilmente una tribù dei Kaska[nota 4]); la loro cultura materiale era primitiva, non realizzarono ceramiche con il tornio e non conoscevano la scrittura, ed erano verosimilmente legati alle culture del nord dell'Anatolia. A poco a poco, altre parti del sito vennero rioccupate, a partire da Buyukkale fino alla Città Bassa. Durante l'ottavo secolo, la Città Bassa e Büyükkaya furono progressivamente abbandonate, mentre Buyukkale venne fortificata e fu costruita una cittadella vicino Nişantepe, presumibilmente per contrastare le invasioni di popolazioni nomadi come quelle dei Cimmeri. Le popolazioni che occuparono il sito durante i secoli successivi ebbero una cultura materiale tipica dei Frigi, il cui centro d'irradiazione era Gordio nell'Anatolia occidentale: sotto la porta sud-est dell'acropoli è stata ritrovata una statua di notevole fattura della dea Cibele, molto venerata da quella popolazione. Successivamente la regione passò sotto il dominio della Lidia, poi dei Persiani Achemenidi nel VI secolo. In questo periodo la densità abitativa di Boğazkale si ridusse notevolmente e le dimensioni dell'abitato rimasero modeste[75].

Dal periodo ellenistico all'impero bizantino (330 a.C. - 1071 d.C.) |

L'Anatolia passò sotto la dominazione greco-macedone dopo le conquiste di Alessandro Magno nel 330 a.C. circa, evento che segnò l'inizio del periodo ellenistico[75]. Nei primi anni del terzo secolo a.C. il predominio greco-ellenistico terminò per opera di tribù celtiche migrate in Anatolia attraverso i Balcani, i Galati: la regione Boğazkale passò probabilmente sotto il controllo dei Trocmi, una tribù la cui capitale era la succitata Tavio circa 20 chilometri più a sud[75]. Sono state ritrovate ceramiche decorate risalenti a questo periodo, sia con caratteristiche tipiche della cultura di Galati sia ellenistica[75]. Durante questo periodo Ḫattuša tornò a essere una cittadella fortificata e abitata solo nella zona della Città Bassa[75]. Verso il 25 a.C., i Galati furono a loro volta conquistati dai Romani, e qualche oggetto e tracce di monumenti di questo periodo sono stati ritrovati sul sito. Dopo il 395 d.C., l'Anatolia divenne parte dell'Impero Romano d'Oriente, ma di questo periodo restano poche tracce a Boğazkale[75].

Fu solo nel decimo e undicesimo secolo dopo Cristo che il sito rifiorì, durante un periodo di crescita economica e demografica dell'Impero bizantino[76]. L'insediamento di questo periodo si trova per lo più nella Città Alta e, in misura minore, nella Città Bassa[75]. La collina di Sarikale fu protetta da mura, e probabilmente divenne residenza di un governatore locale[75]; sono state ritrovate una chiesa e alcune tombe risalenti a questo periodo. A giudicare dalle monete ritrovate sul posto, l'occupazione bizantina si interruppe intorno al 1071 d.C., dopo che i Bizantini furono sconfitti dai turchi selgiuchidi a Manzikert[75].

Un villaggio turco |

Vista del Grande Tempio della Città Bassa e della città di Boğazkale

Dalla fine dell'XI secolo d.C. l'Anatolia centrale passò sotto il dominio turco e Boğazkale rimase scarsamente abitata per la maggior parte di questo periodo.

Una popolazione di origini turkmene si stabilì nella regione nel XVI secolo d.C., insediandosi ai piedi dell'antica capitale ittita, con un villaggio chiamato Boğazköy ('villaggio della gola'), e che recentemente ha preso il suo nome attuale di Boğazkale ('fortezza della gola')[75].

Organizzazione, struttura e funzionamento della capitale ittita |

La maggior parte degli edifici trovati negli scavi di Ḫattuša risulta costruita nel XIII secolo a.C., quando la città era il centro di governo di un impero militare, con una cittadella, dei bastioni e grandi cisterne, raccolte all'interno del piano terra degli edifici. La Città Bassa a nord e la più recente Città Alta, situata più a sud, erano circondate da possenti mura, estese più di sei chilometri, che delimitavano una superficie di oltre 165 ettari[77]. Le due parti erano suddivise in quartieri anch'essi protetti da mura, caratteristica che rafforza il carattere militare della città[78]. La Cittadella (Buyukkale) era arroccata in cima a uno sperone roccioso di 250 m per 150 m e comprendeva il palazzo, la residenza reale e il centro amministrativo dell'impero[78]. Essa era attraversata da quattro viali di larghezza variabile, spesso fiancheggiati da portici, che erano distribuiti attorno ai principali monumenti dell'amministrazione, gli archivi, la sala di ricevimento a colonne, e la residenza reale, ai piani più alti[79].

Il centro storico comprendeva un enorme tempio dedicato al dio della tempesta e alla dea del Sole, organizzato attorno a un cortile centrale rettangolare, dotato di due celle molto appartate, magazzini e annessi[80].

Oggigiorno, tutto ciò che rimane di questo monumento antico non sono che alcune colossali pietre come la Porta dei Leoni, scavata nelle mura[81]. Altri santuari minori si trovavano nella città nuova, e tutto questo faceva di Ḫattuša una città sacra.

Una città da rendere sicura |

Le fortificazioni |

Ḫattuša; le mura ricostruite viste dall'interno

Yenicekale con i resti del fortino

Le mura che circondavano la città di Ḫattuša, al massimo del suo splendore, erano lunghe circa sei chilometri[77] ed erano dotate di tre porte: dei Leoni, della Sfinge e del Re.

Tratto del muro ricostruito che mostra l'incastro fra le torri e le mura

I costruttori approfittarono il più possibile delle asperità del terreno del sito sul quale innalzarono le fortificazioni, sfruttando anche dei lunghi picchi rocciosi per agganciarvi le mura e dei burroni per rendere più difficile l'assalto. Nei luoghi dove l'orografia naturale del terreno non forniva alcun vantaggio, costruirono un ampio terreno rialzato e scavarono fossati[78]. Lo sviluppo più impressionante si trovava all'estremità meridionale della città, a Yerkapı, nei pressi della porta della Sfinge: qui il bastione di terra era largo circa 80 metri alla sua base rettangolare, lungo 250 metri e si assottigliava verso l'alto, sovrastando il fossato che lo circondava di oltre 30 metri. La superficie inclinata dei bastioni era pavimentata in modo da risultare liscia, e due strette scale si trovano sui due lati più corti, all'esterno della parete. Durante un assalto, gli assalitori dovevano affrontare una salita difficile per l'inclinazione, la mancanza di appigli e inoltre si trovavano allo scoperto rispetto ai difensori della città. La funzione dei bastioni di Yerkapi non era strettamente difensiva, anche perché subito a est e a ovest del bastione esistevamo punti della mura più bassi e più facilmente attaccabili: sicuramente questa imponente costruzione aveva anche lo scopo di impressionare i visitatori e gli ambasciatori che entravano da lì in città[82].

Le fondamenta delle mura interne ed esterne erano costituite da pietre di enormi dimensioni (mura ciclopiche), che erano collegate anche a muri interni a intervalli regolari. Lo spazio all'interno del muro tra queste pareti (interne ed esterne) era riempito di macerie, in modo da rallentare ulteriormente l'assalitore che fosse riuscito ad arrivare fino a quel punto. Questo muro inferiore era alto 9 metri: la parte superiore era costruita con mattoni di fango, con una impalcatura di grandi travi di legno. Nel 2003 un tratto delle mura è stato ricostruito tramite un progetto sperimentale, utilizzando le tecniche di allora e miniature di tratti di mura in terracotta ritrovate a Ḫattuša.[83].

Nei punti più critici, ovvero le porte principali, le mura erano rinforzate da una parete anteriore posta a 7,50 metri di distanza e larga un metro. Altre mura interne, separate dalle principali, proteggevano ulteriormente le diverse parti della città all'interno, soprattutto la cittadella di Buyukkale; anche queste avevano lo scopo di rallentare e ostacolare ulteriormente gli assalitori che fossero riusciti a superare le mura principali: per conquistare la città avrebbero dovuto assaltare e sopraffare anche le difese interne dei suoi punti nevralgici. Il sistema difensivo era ulteriormente rinforzato da torri collocate ogni 30 metri lungo le pareti e vicino alle porte, oltre che sul muro anteriore nei punti più elevati; queste torri erano a base quadrata (10 × 15 metri per quelli che sorgevano a difesa delle porte principali). È possibile che questo sistema difensivo fosse ulteriormente rinforzato all'interno della città da fortini situati su promontori rocciosi (Yenicekale, Nişantepe e Sarıkale)[84], ma questi edifici potrebbero anche aver avuto una funzione religiosa.

Le porte e le postierle |

Le possenti mura di Ḫattuša erano attraversabili in tempo di pace grazie a una serie di ingressi con una dislocazione e una struttura architettonica ben pensata. Le porte meglio conservate sono situate nella sezione meridionale del muro[85]: al centro, sul bastione a protezione di Yerkapı, si trova la porta chiamata dagli archeologi "Porta delle Sfingi", poiché le quattro imponenti statue scolpite in un monolite che incorniciano la porta raffigurano creature ibride con la testa di donna, il corpo di leone e le ali di rapace[82]. Questa è l'unica delle porte della città situata direttamente sotto una torre perché era accessibile solo dalle due strette scale citate sopra ed era riservata ai pedoni.

Spada micenea ritrovata presso Ḫattuša conservata nel museo Corum

A circa 500 metri a ovest e a est si trovano rispettivamente la "Porta dei Leoni" e la "Porta del Re", le altre due porte principali: esse sono accessibili da due rampe sulla parete, ed entrambe sono protette da due torri. La prima prende il nome da due grandi statue che rappresentano le parti anteriori di leoni (testa, torace e gambe anteriori) che la delimitavano[81]. Nei pressi di questa porta, nel 1991, fu ritrovata una spada di tipo miceneo risalente ai tempi del re Tudhaliya I/II con un'iscrizione incisa sulla lama[86]:

| (HIT) «i-nu-ma mDu-ut-ha-li-ia LUGAL.GAL KUR URU A-aš-šu-wa úhal-liq GIR HI.A an-nu-tim a-na dISKUR be- lí-šu u-še-li.» | (IT) «Quando Tuthalija il Gran Re annientò il paese di Assuwa, queste spade egli dedicò al dio della tempesta, Suo Signore.» |

La seconda non era decorata al suo ingresso, ma all'interno con un bassorilievo raffigurante un dio armato di ascia e di spada (originariamente interpretata come la statua di un re guerriero)[87], probabilmente il dio Sarruma (figlio del dio della tempesta Teshub e della dea del sole Hebat), protettore e patrono del re Tudalya IV[88]. Entrambe le porte erano costruite in modo simile, coperte da un arco parabolico largo oltre 3 metri e alto circa 5 metri. Le porte che le chiudevano erano di legno, con una armatura di bronzo[81][88]. Sul lato ovest della città alta sono state individuate due porte adiacenti, anche queste fiancheggiate da due torri e coperte da un arco parabolico; queste ultime sono mal conservate, e non sono state ritrovate decorazioni nei loro pressi[89].

- Le porte di Ḫattuša

La Porta delle Sfingi

La Porta del Re, con il bassorilievo di un dio guerriero restaurato e con il suo arco parabolico

La Porta dei Leoni, scultura di un leone protettore

La postierla di Yerkapı

Sotto le mura di Ḫattuša in alcuni punti strategici erano scavate delle gallerie: si tratta di lunghi cunicoli sotterranei che mettevano in comunicazione l'interno con l'esterno della città; forse servivano per eseguire sortite offensive durante gli assedi, ma il fatto che siano e fossero facilmente visibili rende problematica questa interpretazione, poiché gli aggressori avrebbero potuto identificarle rapidamente. Sono costruiti con pietre di forma grossolana disposte a sbalzo. Una postierla, probabilmente la più antica, si trova nel muro tra la Città Bassa e la Città Alta[90]. La più lunga galleria è invece quella costruita sotto la Porta della Sfinge (oltre 80 metri), proprio sotto il bastione di Yerkapı. È alla sua presenza che si deve il nome moderno del luogo Yerkapı che significa "porta al pavimento" in turco[82].

L'organizzazione della sicurezza: il ruolo dell'hazannu |

La sicurezza del capitale ittita era responsabilità quotidiana di un funzionario nominato con il titolo accadico di hazannu, comunemente tradotto come "borgomastro" o "sindaco", anche se il suo ruolo non corrispondeva a questa moderna carica amministrativa[91][92]. Questi era assistito da due funzionari per ciascuno dei due distretti in cui era suddivisa la capitale, seguiti poi da un insieme di guardie addette all'ordine interno, alla sorveglianza delle torri e delle fortezze della città. Era compito dell'hazannu controllare che, allo scendere della notte, ciascuna delle porte della città fosse ben chiusa e sorvegliata: lui o uno dei suoi subalterni aveva il compito di sigillare le porte con il suo timbro personale, e poi di controllare all'alba che i sigilli non fossero stati rotti e le porte aperte[93]. In caso di assedio, il comando delle operazioni passava ai comandanti militari del regno, e la guarnigione della capitale veniva rinforzata[92]. L'hazannu e la sua squadra erano anche responsabili del controllo degli incendi scoppiati in città, un pericolo frequente e permanente: numerosi incendi sono documentati nella capitale sia dai testi sia dai dati archeologici[91][92].

L'approvvigionamento |

Una città delle dimensioni di Ḫattuša doveva garantirsi non solo la sicurezza contro attacchi e incidenti gravi, ma anche la sicurezza alimentare. Il primo problema da risolvere era l'approvvigionamento idrico, essendo Ḫattuša situata in una zona a clima continentale secco; da questo punto di vista il sito era in condizioni ideali poiché dotato di diverse fonti naturali, questo però non era sufficiente e si dovettero costruire vari acquedotti che portavano l'acqua da fonti esterne alla città. Gli Ittiti avevano inoltre costruito dei bacini per la raccolta dell'acqua in due punti della città[94][95]: due si trovano nella parte orientale della Città Alta, individuati dalle tracce residue dei loro bordi, e quello i cui quattro lati sono meglio conservati misura 60 × 90 metri. Questi bacini, alimentati da fonti interne ed esterne alla città, erano rivestiti di argilla impermeabile, e loro bordi erano rinforzati con lastre di calcare[96]. Sono stati rinvenuti tubi di argilla per la fornitura di acqua proveniente dall'esterno della città, che passavano sotto la Porta del Re[96]. Negli ultimi tempi, tuttavia, gli studiosi hanno avanzato ipotesi alternative sulla funzione di questi bacini osservando che si trovavano nei pressi di luoghi di culto e dunque avrebbero potuto avere una funzione religiosa: cinque laghetti artificiali sono stati ritrovati a sud della Città Alta, vicino Yerkapı e scavati direttamente nella marna, terreno impermeabile in modo naturale. Questi bacini erano stretti, ma profondi (fino a 8 metri), e si trovavano su un'altura, cosa che a sua volta facilitava la redistribuzione dell'acqua. Non essendo però state trovate tracce di tubazioni nei dintorni, non si conosce l'esatta provenienza dell'acqua, né dove questa fosse diretta[97].

I magazzini per cereali

Il secondo grande problema era l'approvvigionamento alimentare, legato soprattutto alle forniture di grano, alimento base della popolazione. Due importanti gruppi di silo sono stati trovati sul sito nella Città Bassa, vicino al muro tra il Tempio I e Buyukkale e su Büyükkaya[98]. Il primo era lungo 60 metri e largo 30-40 metri, e comprendeva sedici camere di stoccaggio, disposte in parallelo in due file di otto[99]. Undici silos sono stati identificati in Büyükkaya (vedi più avanti). La capacità di stoccaggio complessiva della città è stata stimata tra i 7 000 e 9 000 m³, quasi 6 000 tonnellate di grano: una simile quantità era sufficiente a sfamare per un anno tra le 20 000 e 30 000 persone, e le stime di massima sul numero di abitanti di Ḫattuša variano tra i 10 000 e 40 000 abitanti a seconda delle epoche e del tipo di analisi[98].

Ma questi silos non erano destinati solo ai rifornimenti della capitale, perché probabilmente erano magazzini per la conservazione del grano raccolto dallo Stato sui terreni demaniali o proveniente dalle tasse, e che poteva essere ridistribuito in tutto l'impero a seconda delle necessità[100]; Ḫattuša doveva essere un punto di raccolta speciale a causa della sua importanza politica, strategica e demografica. La gestione dei magazzini alimentari era affidata ad amministratori (identificati nei testi con il termine sumero AGRIG) che venivano inviati nelle principali città[101]: inizialmente erano scelti fra servi fidati o nobili caduti in disgrazia, col tempo acquistarono più prestigio, senza mai entrare nella classe dei nobili; l'AGRIG di Ḫattuša era il più importante e il più alto di rango[92][100][102], e aveva anche il compito di fare distribuzioni di grano durante le principali feste religiose[100]. Questo funzionario non era però responsabile della gestione del bestiame e del vino, che era affidata ad altri funzionari che avevano anche l'accesso ai magazzini di Stato (É.NA4KIŠIB[92][100], dove erano conservate anche delle armi); ogni AGRIG provinciale aveva un magazzino in Ḫattuša, e questo indica chiaramente il ruolo della città come centro di redistribuzione per tutto il regno[100]. La popolazione della città aveva accesso al grano tramite le razioni di cereali distribuite come compenso dalle grandi organizzazioni per cui lavorava, e che sfruttavano le valli circostanti a Ḫattuša[100]. Non ci sono informazioni sulla presenza di mercati alimentari[102].

Büyükkaya (la Grande Roccia) e la conservazione del grano |

Viste dalla Città Bassa, le rocce frastagliate di Büyükkaya (Grande Roccia) sono impressionanti, ergendosi improvvisamente fino a circa 100 metri dal fondovalle. Già dal calcolitico esisteva piccolo insediamento sulla sua vetta, circa 4000 anni prima dell'arrivo degli Ittiti. Nell'età del Bronzo qui risiedettero popolazioni Hatti, successivamente i nuovi abitanti Ittiti costruirono un edificio monumentale proprio sulla sommità di Büyükkaya, di cui sopravvivono solo le fondamenta. Il vero aspetto di Büyükkaya è visibile soprattutto raggiungendola da dietro: avvicinandosi da Yazilikaya si nota che la salita è in realtà una lunga cresta alta racchiusa da un muro di fortificazione[103].

Büyükkaya

In origine, vale a dire circa nel XVI secolo a.C., le fortificazioni correvano solo lungo il lato sud-est, a partire dal passaggio nella gola a Ambarlikaya. Le mura furono in seguito allungate verso nord, sul crinale di Büyükkaya e oltre, fino a raggiungere il tratto nord delle mura della città, le quali, con ampio arco, si ricongiungono al muro posteriore della Città Bassa. Più tardi, circa nel XIII secolo a.C., un altro muro di fortificazione fu eretto sul lato nord di Büyükkaya, fino al muro interno della Città Bassa, e così questa ripida collina fu trasformata in una fortezza eccezionalmente ben protetta[103]. Nel XIII secolo a.C. Büyükkaya fu trasformato in un granaio gigante: le riserve di grano per la città e per tutto il paese erano conservate qui in cantine rettangolari con pavimenti lastricati, scavate nella terra. Il più grande di questi contenitori di stoccaggio, dei quali ne sono stati finora scoperti undici ma sono senza dubbio più numerosi, misura 12 x 18 m e aveva più di due metri di profondità, con una capacità di almeno 260 tonnellate di grano. Una volta che questi depositi erano pieni di grano, venivano ricoperti con uno spesso strato di terreno: così sigillato dall'aria, il grano consumava ciò che rimaneva dell'ossigeno e saturava l'ambiente di anidride carbonica. L'atmosfera così modificata costituiva una protezione da eventuali danni da parassiti; nessun parassita dai ratti ai topi fino agli scarafaggi e neppure i funghi potevano lì sopravvivere, un sistema di conservazione ottimale che poteva mantenere il grano per anni. Questo stesso sistema di conservazione viene utilizzato oggi in molti paesi del terzo mondo ed è ancora praticato in alcune parti della Turchia[103][104].

Il centro politico del regno |

La cittadella di Büyükkale |

La cittadella di Büyükkale

Il cuore politico del regno ittita, con il palazzo reale, è costruito su un altopiano relativamente pianeggiante di 250 × 150 metri, conosciuto oggi come Buyukkale (in turco "Grande Fortezza")[79][105]. Una cittadella era già stata costruita nel terzo millennio a.C., ma le strutture che conosciamo risalgono al tardo regno ittita[105]. Il complesso fu ristrutturato durante la seconda metà del XIII secolo a.C., ma l'opera non fu completata fino al regno di Suppiluliuma II poco prima dell'abbandono di Ḫattuša[105].

Il complesso è protetto da una cinta muraria interna che lo separa dal resto della città, ma è comunque collegato alla rete di fortificazioni interne ed esterne[105]. Vi si accede da un ingresso principale che si trova nell'angolo sud-ovest, collegato alla parte alta della città da un ponte lungo 85 metri[106]; questa porta è simile a quelle del sud della città, fiancheggiata da due torri e custodita da due leoni scolpiti su monoliti[106]. Altre due porte permettono l'accesso al complesso del palazzo: una a sud-est, mal conservata, e un'altra a sud del muro ovest della cittadella, che collega il complesso alla Città Bassa e le cui piccole dimensioni permettono il passaggio ai soli pedoni[106].

Le mura della cittadella reale

La porta sud ovest si apre su una piccola corte attraverso la quale si accede alle diverse parti del complesso del palazzo, organizzato attorno a tre cortili successivi che raggiungono gli appartamenti reali, posti in cima dell'Acropoli, a nord, a strapiombo sulla Città Bassa[106]. Il cortile inferiore è circondato da diversi edifici dotati di portici ed è senza dubbio il più recente del complesso[105]. Tra questi edifici, quello denominato M è stato identificato come dedicato all'amministrazione e quello denominato H come magazzino, composto da quattro locali di stoccaggio allungati e paralleli[105]; questo insieme dunque era utilizzato come posto di lavoro e residenza per una parte del personale del palazzo, comprese le Guardie Reali[105]. L'edificio denominato C, collocato a ovest, è stato identificato come una cappella[105].

La cittadella di Büyükkale

La cittadella reale vista da sud

È nel palazzo denominato A, situato nella parte est della corte, che è stata trovata agli inizi del XX secolo la maggior quantità degli "archivi reali" ittiti. È costituito da quattro locali di deposito con un tetto sostenuto da colonne, serviti da un corridoio laterale di 30 metri di lunghezza; si presume che le tavolette fossero conservate su scaffalature di legno sostenute dalle file di colonne. Gli altri edifici della cittadella in cui sono state rinvenute le tavolette sono quello denominato K situato vicino alla porta sud-est e gli edifici D ed E in cima alla cittadella[107][108][109].

Questi archivi comprendono documenti relativi alla vita del palazzo, alla sua amministrazione, ma anche testi politici e diplomatici (corrispondenza), contratti, testi letterari e testi di rituali religiosi, avendo il re anche la funzione di sacerdote. Una porta monumentale separava la corte inferiore dalla corte intermedia, la più grande, posta al centro dell'acropoli e circondata da colonne[105]. Sul suo lato occidentale si accedeva, attraverso un portale monumentale, a un palazzo circondato da un colonnato con le colonne disposte in file di cinque, il palazzo denominato D[106]: questo edificio è stato identificato come una sala per ricevimenti, dove il re accoglieva i visitatori provenienti dal suo regno o dall'estero durante i ricevimenti ufficiali[106]. La corte mediana è delimitata sul lato nord dalla corte superiore, anch'essa circondata da colonne, ma di taglia più piccola[106]. Sul suo lato occidentale sono stati trovati due edifici (E e F), che probabilmente costituivano gli appartamenti reali (denominati nei testi halentuwa)[106].

La corte ittita e l'amministrazione centrale del regno |

L'acropoli di Ḫattuša era quindi il luogo dove risiedeva il re con la sua famiglia, circondato dai più alti dignitari del regno, nei testi chiamati "figli del re" (DUMU.LUGAL), e un'importante e complessa struttura amministrativa[92]. Il re dimorava in cima alla cittadella, nella zona chiamata halentuwa nelle fonti ittite; questa era anche un luogo importante per diverse cerimonie religiose[110], e potrebbe essere identificato con i palazzi denominati E e F. Al suo fianco dovevano trovarsi tutte le sue molte mogli, che erano ospitate in una sorta di "harem" con i suoi figli, i fratelli e le sorelle non sposate, e tutti i servitori per i loro servizi giornalieri; questo complesso di persone viveva nella metà settentrionale dell'Acropoli intorno ai due cortili principali[92]. Il re aveva una sua guardia personale, i Mesedi, alloggiata vicino agli appartamenti reali e guidata dal capitano della guardia (GAL.MEŠEDI)[92], spesso un membro della famiglia reale e uno dei personaggi più importanti del regno. Diversi testi elencano le funzioni di alcune di queste persone, tra cui i membri della famiglia reale, gli ufficiali, e soprattutto le guardie reali (nel testo intitolato: le istruzioni al MEŠEDI[111]). Il personale di palazzo che viene descritto in questi documenti è molto eterogeneo: un ciambellano, un maggiordomo e poi sacerdoti, medici, paggi, facchini, addetti alle pulizie, e altri. Una rigida etichetta governava la vita di corte[92].

La Cittadella era il centro del regno ittita, da dove il paese veniva governato sia in tempi normali, sia quando il re doveva lasciare il palazzo per obblighi militari o religiosi, cosa che accadeva frequentemente. Questo centro amministrativo era denominato Casa del Re[92], comprendeva numerosi dignitari, la cui funzione è spesso misconosciuta, ed era il luogo dove venivano gestiti i possedimenti del re[112]; tali funzioni venivano svolte negli edifici che circondavano la corte inferiore. Data l'importanza politica del regno, molti dignitari stranieri si recavano in visita alla corte ittita per ragioni diplomatiche; questi venivano ufficialmente ricevuti nelle sala a colonne del palazzo D. Poiché non vi erano ambasciate permanenti, i visitatori ufficiali erano ospiti diretti della corte. La corte ittita era un universo cosmopolita perché il re spesso chiamava al suo servizio specialisti stranieri (architetti, medici, scribi) in particolare dalla Mesopotamia (Babilonia e Assiria[113]).

A causa delle dimensioni relativamente ridotte di Buyukkale, non tutti i membri dell'amministrazione del palazzo potevano lì risiedere e quindi dovevano alloggiare in altre parti della città a oggi non ancora identificate. In ogni caso le funzioni amministrative debordavano dalla cittadella: un edificio che può avere avuto una funzione amministrativa è stato identificato nella Città Bassa, la "Casa della collina" fra il Tempio I e Buyukkale, con una base di 32 x 36 metri, con un piano organizzato intorno a un grande spazio centrale[114]; vi sono state ritrovate tavolette di argomento letterario ed educativo, e per tale ragione potrebbe essere stato utilizzato come scuola. Anche le costruzioni poste sui promontori rocciosi (Yenicekale, Nişantepe et Sarıkale) possono aver avuto funzioni amministrative: questo è quasi certo per l'edificio sito a Nişantepe, situato a sud dell'Acropoli, dove sono state ritrovate più di 3 500 bolle di argilla recanti le impronte dei sigilli di re e funzionari reali, e alcune tavolette recanti donazioni di terra che risalgono al periodo che va da Suppiluliuma I fino alla fine del regno[115][116].

Un centro religioso del regno ittita |

Il Grande Tempio (Tempio 1) |

Rovine del Grande Tempio (o Tempio 1) della Città bassa

La parte occidentale della Città Bassa ospita il monumento più vasto della capitale ittita: il Grande Tempio o Tempio 1[80][117]. Questo era dedicato alla coppia di divinità patrone del regno ittita: il dio delle tempeste e la dea del Sole di Arinna, identificate, a partire dal regno di Hattušili III con gli dei hurriti Teshub e Hebat[118]. Il complesso che circonda il tempio fu ristrutturato durante il regno di quest'ultimo e del suo successore Tudhaliya IV[118].

Il tempio e le sue dipendenze furono costruiti su una terrazza artificiale composta da massi, che misura 160 metri di lunghezza e 135 di larghezza e copre una superficie di circa 20 000 m². Il tempio vero era proprio è situato al centro, aveva dimensioni di 64 × 42 metri ed è orientato lungo l'asse sud-ovest/nord-est[119]. L'entrata si trova sul lato sud-ovest ed è costituita da una successione di tre piccole sale, ciascuna affiancata da altre due piccole camere. Questa porta è indicata nei testi con il nome ittita di hilammar (sumero KI.LAM), e aveva un importante funzione simbolica, come si vede nei testi che descrivono le feste religiose[119]. Da qui si accedeva nel cortile centrale (a cielo aperto) dell'edificio, di forma rettangolare, dove si svolgevano le cerimonie religiose[119]. La zona destinata a fare le abluzioni era situata nella parte est del cortile, mentre dei magazzini erano disposti sui lati[118]. Il tempio consisteva di due celle collocate alla sua estremità, illuminate da finestre alte e strette: la cella di sinistra custodiva la statua della dea del Sole, quella di destra quella del dio delle tempeste; delle statue oggi non rimangono che i basamenti. Queste cappelle erano separate dal cortile da un porticato con colonne e vestiboli che nascondevano le statue divine alle persone presenti nel cortile[118][119]; gli ittiti ritenevano che nelle statue risiedesse effettivamente lo spirito della divinità, per cui il tempio era considerato la loro residenza terrena[118]. C'erano probabilmente altre cappelle nel tempio, dedicate a divinità minori, che erano al servizio della coppia divina e che formavano il "cerchio divino" (kaluti) attorno a queste[119].

Ingresso monumentale del Grande Tempio

Copia del trattato di pace egitto ittita dopo la battaglia di Qadeš ritrovato nelle dipendenze del Grande Tempio (Musei archeologici di Istanbul)

Strada pavimentata presso il Grande Tempio

Il tempio era circondato da edifici che formavano una sorta di parete isolandolo dall'esterno e delimitando l'area sacra. Vi si entrava attraverso una porta monumentale costruita nell'angolo sud-est del complesso, ma esistevano altri due ingressi minori comunicanti con l'esterno; le strade tra il tempio e le sue dipendenze erano pavimentate. Il piano terra era composto da negozi, locali stretti e lunghi, e tutti questi edifici avevano almeno un piano superiore perché sono stati ritrovati i basamenti delle scale. Al piano terra si trovavano magazzini formati da stanze strette e lunghe per un totale di più di 80 camere. In una ventina di queste stanze, quelle che occupavano il lato sud-est, sono stati ritrovati grandi vasi (pithoi) sepolti nel terreno, in cui venivano immagazzinati alimenti che potevano essere conservati per un certo tempo (cereali, verdura e frutta secca). Alcuni di questi vasi sono più grandi delle porte d'ingresso dei locali, sembra siano stati messi lì prima della costruzione dell'edificio e quindi non fu possibile portarli via quando il tempio fu abbandonato e saccheggiato[119]. Nelle sale a nord erano immagazzinati contenitori destinati a materiale deperibile (gabbie di legno, cestini), di cui rimangono solo le bolle d'argilla usate per sigillarli. Altre stanze contenevano quello che è stato definito l'"archivio" del tempio, anche se il termine è inesatto visto il gran numero di tavolette ritrovate un poco ovunque nella zona del tempio: queste tavolette contenevano testi per il culto religioso (istruzioni al personale, elenchi di officianti, rituali e canti religiosi, ecc.), ma anche testi diplomatici[118]. I trattati di pace stipulati dai re ittiti venivano depositati nel santuario, sotto gli occhi degli dei che erano i testimoni garanti dell'accordo[119]. Qui è stata portata alla luce la versione ittita del trattato di pace firmato tra Hattušili III e il faraone Ramses II, mentre la versione egizia si trova incisa in due templi a Karnak[120].

A sud ovest una strada separava l'area sacra da un altro gruppo di edifici di forma irregolare (130 × 55 metri), composto da una sessantina di appartamenti. Un solo ingresso, situato sulla via di cui sopra, conduceva a un cortile interno, intorno al quale erano disposti magazzini, laboratori, cucine, birrerie, uffici degli scribi, ecc., dunque edifici in cui lavorava il personale del tempio. Una parte di questo probabilmente alloggiava qui, mentre la maggior parte risiedeva nella zona ritrovata a nord del tempio, fra questo monumento e le mura[121]. Un testo trovato nell'area sacra elenca le diverse persone che lavoravano per il tempio: se ne contavano 205, fra cui sacerdoti e sacerdotesse, alcuni specializzati (in incantesimi, in canzoni hurrite), scribi, ai quali devono essere aggiunti vari cuochi e birrai che fornivano il cibo che veniva offerto giornalmente alle divinità[118]. Un altro testo, dal titolo istruzioni per il personale del tempio[122] contiene molte prescrizioni per coloro che avevano il diritto di entrare nel santuario: essi non dovevano appropriarsi degli alimenti destinati agli dèi, non dovevano introdurre nella zona sacra persone non autorizzate e dovevano organizzarsi per la sorveglianza del tempio in modo permanente, in particolare contro il rischio di incendi[118]. Probabilmente nella zona esistevano anche altri santuari, non ancora portati alla luce, ma attestati da fonti epigrafiche. Dunque la Città Bassa conteneva altri templi oltre al Tempio 1, probabilmente a sud di questo[123]. Allo stesso modo, c'erano uno o più luoghi di culto nella cittadella di Buyukkale, probabilmente coincidenti con l'edificio C[124].

I luoghi di culto della Città Alta |

Resti di differenti templi della Città alta

Durante gli ultimi decenni della capitale ittita, il paesaggio religioso della città fu totalmente modificato, con la creazione di una vera e propria città santa a sud del sito, nella Città Alta[125]. Non si trattò, come si era inizialmente pensato, di un ampliamento della città dato che la zona corrispondente alla Città Alta era già abitata ai tempi del vecchio impero[46]. Almeno trenta templi sono stati individuati e scavati in questa parte di Ḫattuša, principalmente tra la porta della Sfinge e Buyukkale nella parte centrale della città nuova[126]. Questi santuari hanno dimensioni molto diverse: i più piccoli hanno un'estensione di 400–600 m², mentre i più grandi raggiungono i 1 200 o 1 500 m² e sono circondati da un recinto che delimita l'area sacra[126]. La loro struttura è sostanzialmente la stessa: sono quadrati o di forma rettangolare, hanno una porta che si apre su un cortile, e poi, passando sotto un portico a colonne, si accede a dei corridoi che sono costruiti dietro la cella in cui è custodita la statua della divinità residente nell'edificio[126], una disposizione che rimanda a quella del Grande Tempio[126]. Dei magazzini erano spesso situati nell'edificio o nelle vicinanze[100], probabilmente nei luoghi di lavoro del personale del tempio, come indicato dai ritrovamenti di tavolette avvenuti in alcuni di questi edifici[100]. È qui che sono stati fatti alcuni tra i più importanti ritrovamenti epigrafici degli scavi recenti, come un testo bilingue ittita-hurrita che ha contribuito a migliorare notevolmente la conoscenza di questa seconda lingua[127].

I templi sono tutti identificati da un numero; il numero 1 è riservato al Grande Tempio. I più importanti templi della Città Alta si trovano nella parte sud-est, nei pressi delle mura della città, tra la Porta delle Sfingi e la Porta del Re[126]: sono, da ovest verso est, i templi 2, 3 e 5[126]. Quest'ultimo è il più grande (3 000 m²) nella Città Alta, è dotato di due celle come il tempio 1, e dispone di importanti annessi[126]. Qui è stato ritrovato un bassorilievo di circa un metro di altezza raffigurante un re di nome Tudhaliya (come indicato da un'iscrizione in geroglifici) nelle sembianze di un dio-guerriero, quindi probabilmente un re divinizzato dopo la sua morte[126]. Il tempio 5 si trova proprio vicino alla Porta del Re, probabilmente un percorso processionale collegava i due luoghi durante certe feste religiose[128]. Al lato opposto della Città Alta, un altro tempio (numero 30) è costruito a uguale distanza dalla Porta dei Leoni, ed era probabilmente legato a questa durante altre cerimonie religiose[128]; tuttavia, questo edificio sembra aver perso la sua funzione sacra prima della fine di Ḫattuša e probabilmente era stato trasformato in abitazioni o laboratori. Lo studio dei resti di pitture murarie rinvenuti nel tempio numero 8 porterà nuove informazioni sull'arte ittita e sulla eventuale presenza di artisti micenei operanti in Ḫattuša[128]. La Città Alta probabilmente comprendeva altri templi o luoghi di culto a cielo aperto: gli Ittiti infatti adoravano alcune aree boschive, delle pietre divinizzate (betili), così come alcuni promontori naturali e montagne[118][126]. Anche alcuni altri edifici in questa parte della città probabilmente erano luoghi di culto, in particolare i tre già citati promontori rocciosi situati nell'allineamento tra la Porta del Leone e Buyukkale: rispettivamente Yenicekale, Sarıkale e Nişantepe[118][126]. Gli Ittiti avevano costruito degli edifici che si affacciavano sul resto della città, la cui funzione rimane enigmatica: religiosa, militare, o amministrativa[128].

Nişantepe: iscrizione in geroglifico luvio/ittita

Nelle rovine di Nişantepe, sono stati ritrovati i resti di una porta sorvegliata da due sfingi[126]. Qui è stata anche identificata una iscrizione rupestre di 11 linee di geroglifici ittiti[129][nota 5] molto mal conservata, scritta a nome di Šuppiluliuma II durante gli ultimi anni della capitale. Nei pressi si trovano altri due edifici legati a questo imperatore scoperti di recente: la Camera 1 e la Camera 2. Si tratta di due camere con volte monumentali. Nella parte inferiore della seconda si trova un bassorilievo raffigurante il dio del sole, e sulla parete di sinistra una rappresentazione del re Suppiluliuma II armato di arco e lancia. In questa camera si trova anche una iscrizione in geroglifici che descrive le buone azioni del sovrano e le sue imprese militari, tra cui la conquista del regno Alashiya (la moderna Cipro)[130]. Queste camere erano probabilmente legate al culto delle divinità ctonie.[nota 6] e servivano come punti di contatto tra il mondo dei vivi e dei morti, situato sottoterra. Le due vasche di raccolta dell'acqua, situate nelle vicinanze e citate sopra, possono aver avuto una funzione religiosa in relazione a tali edifici[62].

- La camera 2 di Nişantepe

Panoramica

Il basso-rilievo raffigurante Suppiluliuma II sul muro sinistro

Il basso-rilievo raffigurante il Dio-sole nel fondo della camera

Inscrizione in geroglifici sul muro destro

Camera B: l'imperatore Tudhaliya IV sotto la protezione del dio Sharruma

Yazılıkaya |

Situata 2 km a nord est di Ḫattuša, la roccia santuario a cielo aperto Yazilikaya fa giustamente parte dell'insieme degli edifici religiosi della capitale[131][132]. In uso almeno dal XVI secolo a.C., fu ristrutturata con gli altri templi della città sotto i regni di Hattušili III e Tudhaliya IV, che vi costruì alcuni edifici, vi fece scolpire alcuni bassorilievi e vi introdusse il culto delle divinità hurrite come nella capitale. Si compone di due parti principali, organizzate secondo la disposizione del terreno della montagna dove si trova il sito, che è ricco di gallerie naturali: la Camera A e la Camera B. I bassorilievi della Camera A rappresentano una processione delle principali divinità del regno, guidata dal dio della tempesta/Teshub e dalla dea Sole/Hebat[62]. Nella Camera B, piccoli bassorilievi rappresentano divinità ctonie (i "Dodici Dei" e il "Dio-spada")[62], un altro bassorilievo rappresenta l'imperatore Tudhaliya IV con il dio Sharruma. Le funzioni di questo santuario sono fonte di discussione: la Camera B è apparentemente legata a un culto funerario, forse di uno dei re ittiti (Tudhaliya IV). È chiaro in ogni caso che questo tempio era legato al santuario della capitale e doveva essere a questo integrato nelle feste religiose che si svolgevano contemporaneamente in Ḫattuša. Ricorda i templi esterni alla città che servivano durante la celebrazione del nuovo anno in Mesopotamia, e potrebbe quindi anche essere legato alla festa del Capodanno ittita (purulli)[133].

- Yazılıkaya

Vista della camera A

Camera A: processione degli dèi, primi sedici

Camera A: riproduzione del bassorilievo degli dei Teshub e Hebat

Entrata della camera B

Camera B: processione dei "Dodici Dèi", divinità ctonie

La vita religiosa in Ḫattuša |

L'attività religiosa in Ḫattuša era molto intensa durante tutto l'anno. Ogni giorno, il personale dei numerosi templi della città offriva sacrifici agli dei, che si ritenevano vivere nei santuari; era perciò necessario che i magazzini fossero sempre pieni del necessario per le offerte (alimenti, bevande, ma anche abbigliamento, gioielli, ecc.) e dunque i macelli, le birrerie e le cucine del tempio erano sempre al lavoro, mentre i laboratori artigiani producevano e riparavano tutti gli oggetti necessari al culto divino[nota 7][100]. Questa grande attività impegnava un gran numero di persone che dovevano collaborare e coordinarsi fra loro e che quindi dovevano seguire regole ferree, come dimostrano i regolamenti contenuti nelle istruzioni al personale del tempio: queste prescrivevano frequentemente la pena di morte per reati gravi commessi dal personale che aveva accesso all'interno dei templi, mentre per contro la pena capitale era rara nel comune diritto ittita[100][134].

I templi dovevano disporre di notevoli risorse per potere funzionare: possedevano infatti terreni, frutto di donazioni private o del re, da cui potevano ricavare prodotti o affitti, in mancanza di ciò erano le offerte dei fedeli e del re che consentivano il funzionamento del tempio[62][100][134].